江戸川「もの」語り Story

【江戸硝子】伝統の息吹を未来へ 人の手が生み出すガラスの味わい

江戸硝子

田島硝子株式会社

田嶌大輔さん

江戸川区の松江に工場を構える「田島硝子株式会社(以下、田島硝子)」は、1956(昭和31)年創業のガラスメーカーだ。3代目社長である田嶌大輔さんは、江戸時代に起源をもつ「江戸硝子」の伝統的な技法を大切にしながら、およそ50名の職人たちと力を合わせ、現代のニーズに応えた新たな製品づくりにも情熱を注いでいる。

工場の中に入ると、むっとする強い熱気が押し寄せてくる。作業場の中央にはガラスを溶かすための大きな溶融炉が。それを囲むように、年齢も性別もさまざまな数十名ものガラス職人たちが汗をかきながら作業に取り組んでいる。

取材で訪れたのは6月の半ば。工場内を案内してくれた社長の田嶌大輔さんは、「ガラスが溶けた状態を維持するためには1300~1500度の高温で管理しなくてはいけません。夏場はかなり暑いんですよ」と首にかけたタオルで汗を拭いながら教えてくれた。

背後に見えるドーム型の溶融炉に、るつぼと呼ばれる壷が埋め込まれており、その中でガラスを溶かしている。

職人の連携で生まれる、手づくりガラスの味わい

「江戸硝子」とは、江戸時代に生まれた製法を受け継いだ、手づくりのガラス製品のことを指す。溶けた熱いガラスに息を吹き込み金型の中で成形する「型吹き」、道具を使ってガラスを延ばして形を整える「延ばし」などさまざまな技術があり、田島硝子ではそれらを用いてグラスやぐい吞みなど、多彩な形状のガラス製品を生産している。

模様入りのグラスを作る際、息を吹き込んだ膨らみの部分にバーナーで熱を加え、切り離す作業。加減を間違えると本体が割れてしまうため、繊細さが要求される。

一般に「職人の手づくり」と聞けば、少量生産のイメージが付きもの。しかし田島硝子の大きな特徴は、一つひとつ丁寧に作るという手づくりの良さを守りながら量産を可能にしていることにある。その秘密は、確かな技術をもつ職人チームによる分業体制を古くから確立してきたことだ。

「ガラス職人とひと口に言ってもさまざまな専門性があります。ワイングラスの脚を作るのが得意な者。大きな花瓶を作るのが上手な者。被せ硝子を扱うのが巧みな者……、それぞれに得意分野があるんです。当社はその特性を活かし、工程ごとのスペシャリストを中心とした4~5人のチームを作って製造に当たっています」

田島硝子のヒット商品「富士山グラス」が作られていた。うっすらとオレンジ色をまとったガラスは非常に高温であることを表している。

この専門家同士の連携による生産工程が、手づくりの良さを失うことなく効率化・量産化を可能にしている。作る品物にもよるが、1日あたり約2,000~2,500個もの江戸硝子製品を生み出すことができるのだとか。

人の技術と感覚が、機械にない表情を生み出す

表情は、機械では決して生み出せない、と田嶌さんは言う。例えば、基本製法のひとつである「型吹き」は、溶かしたガラス生地を少しずつ吹き竿に巻き取り、専用の金型に入れた状態で空気を吹き込み成形する技術。型を使うといっても、機械のそれとは大きく異なる。

「仮にガラスの厚みを1.5ミリにする場合、どの程度のガラス生地を竿に巻き取るべきか、当社の職人は経験によって判断し、息を吹き込む加減で狙った厚みを再現できます。また、ガラスの表面を滑らかに仕上げるため、吹きながら竿をくるくると回すのですが、これも作る品物によって片回し、両回しと回転を変えて調整を加えています」

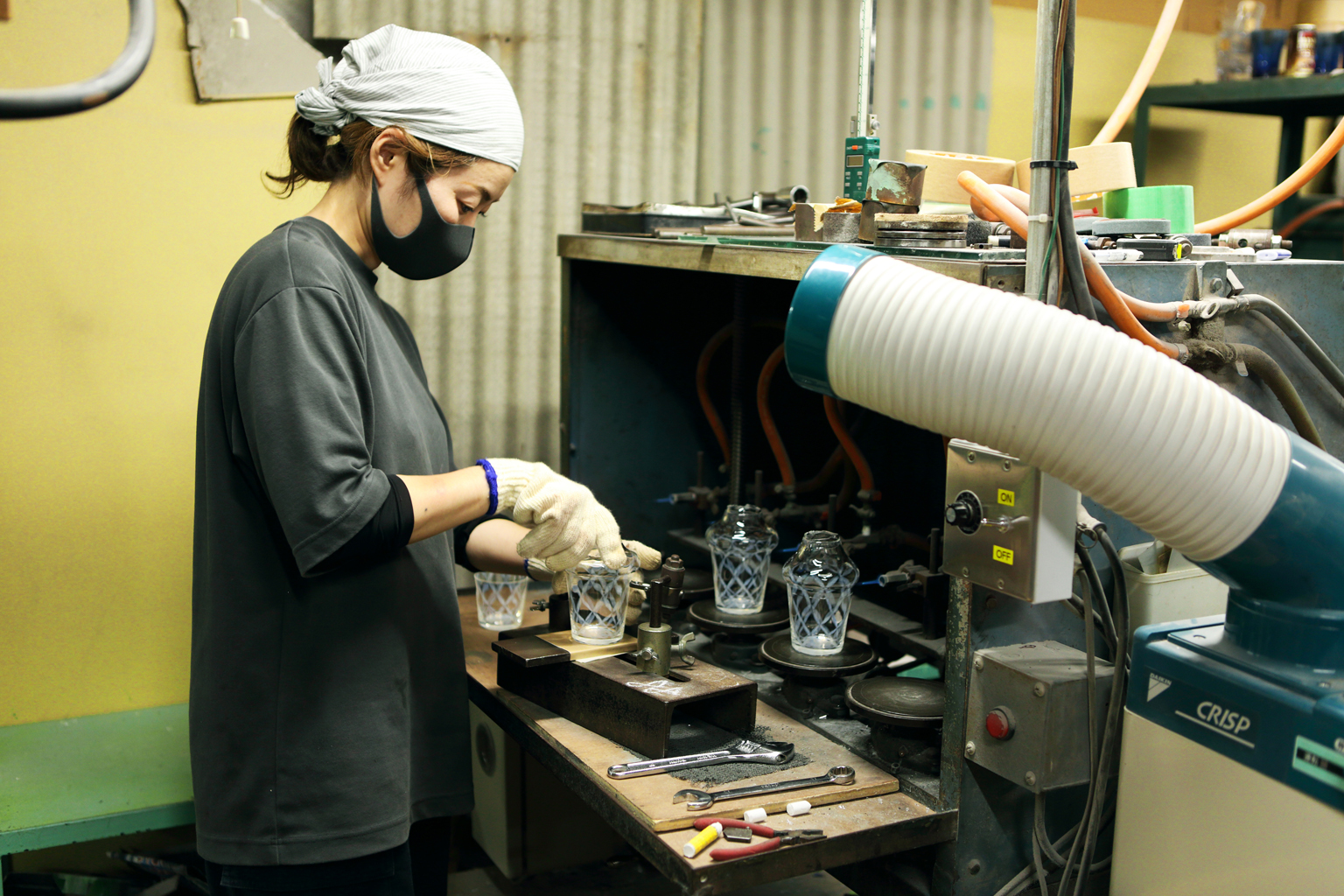

「型吹き」の中でも模様入りのガラスを作る工程は、柄が歪まないよう均一に息を吹き込む技術が必要であるため、熟練の職人が担当している。

取材当日はパフェグラスを製造していた。器の部分を型吹きする職人の傍らで、もう一人の職人が台の部分を作り、息を合わせて器と台を一体化させる。るつぼ(壷)から出したガラスは、みるみる温度が下がるため、固まる前に素早くこれらの作業をこなす。その手際の良さに目が釘づけになる。

適切な量の柔らかいガラス生地を、適切なタイミングで受け渡し、あっという間に台の形に成形する。

「目の前にある難しい課題に対し、『自分の腕でどうにか乗り越えてやる』といったモチベーションが職人の世界には存在します。つまり得意分野のスペシャリストになってもらうことで、技術はより精鋭化する。だからこそ市場のニーズを理解し、職人たちの技術を最大限に引き出す製品開発を行うのが、経営者である私の重要な役割だと考えています」

海外目線で生まれた江戸硝子のヒット商品

「江戸硝子だからこそ生み出せる価値」を重要視する田島硝子のものづくり。アイデアを出すときの考え方について聞いた。

「機械で作れるものをわざわざ手づくりして、価格が高くなるだけではお客様は納得しません。まずはデザインだけでなく質感までも含めて『手づくりって面白いな、いいものだな』と思ってもらえるか。そこが第一の判断基準になります」

伝統を守りながらも、手づくりらしい面白さを。そうした革新性を象徴するのが、同社の代表作として現在3種が販売されている「富士山グラス」シリーズだ。第1作は、2011年に誕生した「富士山宝永グラス」。台形のグラスにビールを注ぐと、雪を頂く富士山の形が現れるデザインだ。

側面には、江戸中期の噴火でできた「宝永火口」を模した凹みが付けられ、握りやすさにも配慮されている。

続く第2作は、2013年に登場した「富士山祝盃」。盃を伏せると富士山に見える独創的なデザインで、江戸硝子の伝統的な技法である「被せ硝子」が用いられている。

山頂の雪はサンドブラストの技法で写実的に表現されている。第54回全国推奨観光土産品審査会においては、経済産業大臣賞を受賞した。

そして2015年、3部作の集大成として発売されたのが「富士山グラス」。ロックグラスの底面に富士山を模した凹みを施し、中に入れた飲み物の色が山肌に反射する仕掛けだ。

オリジナリティ溢れるデザインが人気を博し、「富士山グラス」は発売から現在まで90万個以上の大ヒットとなった。

「日本に来る観光客が増えていることを受け、国内はもちろん海外の人々に対しても訴求力のあるものを作りたかったんです。そこで、言葉で説明しなくても日本らしさが伝わるデザインは何だろう? と考えて。購入した人が飲み物をグラスに注いだ様子をSNSに投稿してくれるのが良い追い風になりました」

現在取り組んでいるのは、先代社長である田嶌さんの父、文男さんが開発した “漆黒のガラス” を使った、「黒い江戸切子」の普及だ。

田島硝子は約40年前より、江戸切子の素材として使われる、ガラス素地に色ガラスを重ねて溶着する「被せ硝子」も製造を行ってきたが、切子職人の減少を受け、13年前から江戸切子の職人を自社で育てることに着手してきた。黒い江戸切子は、江戸硝子と江戸切子、ふたつの伝統技法を受け継ぎ、未来へとつなぐ田島硝子の象徴的な商品とも言えるだろう。

「被せ硝子」では0.3ミリと極薄に色ガラスを延ばして使う。そのため、漆黒の表現は非常に難しいとされていた。

地域と絆を育みながら、30年先を見据えて

創業から約70年にわたりこの地に根を下ろしてきた田島硝子にとって、江戸川区は思い入れの深い場所だ。3代目社長の田嶌さんにとっては、幼少期の思い出が詰まった特別な場所、という側面もある。

「両親と僕は千葉の浦安に住んでいたのですが、創業者の祖父が工場のあるこの場所で暮らしていて。今やすっかり住宅地になりましたが、当時のこの辺りは畑が多いのどかな場所だったんです」

「ガラス屋は朝早いので、父親の車に乗って6時には工場に着き、僕は祖母と朝ごはんを食べた後、祖父に保育園まで送ってもらっていました」と幼き日々を振り返る田嶌さん。

家族の歩みと重なる社の歴史が、江戸川区との絆の礎に。現在は地域に開かれた企業としてさまざまな取り組みを行っている。

「地元の小学校の社会科見学を受け入れるほか、地域のお祭りではお神輿の休憩場所に使っていただくなどして、地元の方々と交流する機会を大切にしています。」と田嶌さん。そこには、伝統技術を未来に受け継いで行きたい、という願いも込められている。

「現在のガラス製品を30年後も作り続けていくためには、どれだけ技術を継承できるかがカギになります。若手職人をもっと育てなければいけませんし、江戸硝子や江戸切子に関心をもつ人を増やしていかなければ。1日でも長く続けて、先人から預かった技術を一人でも多くの人に引き継いでいきたいですね」

地域に根ざしながら、古くからの技術を守り、世界を含めた未来のニーズに応える。田島硝子の姿勢は、伝統工芸の発展に向けたひとつの道筋を示しているのかもしれない。

Writing 木内アキ

Photo 竹下アキコ

事業者のご紹介

1956年、創業者の田嶌松太郎が江戸川区で「田島硝子製作所」を創業。翌57年より「田島硝子株式会社」となってから約70年、江戸硝子の技術を用いたガラス製品の製造を手掛ける。洋食器、和食器、花器などのガラス製品のほか、2009年より江戸切子の製造も開始。代表作である「富士山グラス」は、2016年のG7で国賓への贈呈品に選出されるなど高い評価を得ている。

・田島硝子株式会社

・東京都江戸川区松江4-18-8