江戸川「もの」語り Story

【手ぬぐい】注いで染める江戸の技、表も裏も美しい伝統技術を未来へ

江戸川区一之江。豊富な川の水を活かし、かつては染め物業がさかんだったというこの土地に、三代にわたって伝統的な染色技法「注染(ちゅうせん)」を守り続ける「村井染工場」はある。裏表なく同じ色柄に染まり、手作業の風合いが感じられるこの技術によって生み出される手ぬぐいは、多いときで一日1600本ほど。その一枚一枚に職人の技が宿っている。江戸川区の水辺と共に歩んできた染め物の伝統が息づく、ものづくりの現場を訪ねた。

空に揺れる手ぬぐい―― 江戸川の地で続く「注染」の現場から

冬晴れの空の下、建屋の上にそびえる白い櫓(やぐら)から垂れ下がる数十本もの手ぬぐいが、風を受けて静かに揺れている。紺、青、赤、白――日によって変わる色とりどりの手ぬぐいが天日干しされる様子は、村井染工場の象徴ともいえる光景だ。

染め上げた1反(約12m)分の手ぬぐいを、折り目をつけないように天日干しするため、2階建ての染工場の屋上には、約15mの高さの櫓が設置されている。

出迎えてくれたのは、村井染工場の三代目である代表取締役の村井光寿さん。高校卒業後すぐ家業に入り、40年以上。2006(平成18)年には東京都伝統工芸士に認定された熟練の染色職人だ。

「小学校の卒業文集に『染め物屋になる』と書いたほど、私にとって家業を継ぐことは幼い頃から意識していたことでした」と村井さん。

1936(昭和11)年に創業した村井染工場は、39(昭和14)年に東小松川から現在の一之江へと移転して以来、主に手ぬぐいや浴衣の染色を手がけてきた。かつて近隣に数十軒はあったという染工場も、今では東京都内に4軒、江戸川区内では2軒のみ。しかし村井染工場には全国からの注文が引きも切らず、企業や団体とのコラボレーションも多い。

村井さんが守り続けてきたのは、注染という伝統技法だ。

「注染とは “注いで染める” という名前のとおり、型紙を載せた生地に防染糊を置き、その上から染料を注ぎ込んで染める技法です。繊維の一本一本にまで染料が染み込むので、裏表なく同じ色柄が鮮やかに表現できるのが特徴。2色以上を一度に染める『差し分け』や、手作業で色の重なりや濃淡を表現する『ぼかし』といった伝統技法もあります。生地の表面に色を重ねるプリントとは違い、生地本来の風合いが保たれるので、注染の手ぬぐいはしなやかに仕上がるんですよ」

村井染工場内にある作業場。入社して間もない新人職人から20年働くベテランまで、9名の職人が手ぬぐいづくりを担当する。

型付から染色まで 職人の手が生み出す色彩の深み

手ぬぐいづくりの工程は4つに大別される。まずは湯通しをして目を整えた白生地に、絵柄の型紙をのせてヘラで防染糊を付ける「型付」だ。染めたくない部分に糊を置くことで、生地全体に染料を注いでも、糊を付けた部分だけが染まらずに残る。

型付を行う「板場」では、職人が木ベラを使い、型紙の上に糊を引いていく。均一な塗りを保つ繊細な加減は体で覚えるしかないのだという。

「糊が柔らかすぎれば柄が潰れ、硬すぎると輪郭が毛羽立ったような仕上がりになる。季節や気温に応じた糊の水加減の調整も職人の重要な仕事で、基本的な技術の習得には最低5年、ムラなく塗れるようになるには7~8年かかります」

一枚塗り終えるたびに生地を蛇腹に折り、また型紙をのせて糊を塗る。この作業を繰り返し、生地を何層にも重ねながら模様を型付けしていく。

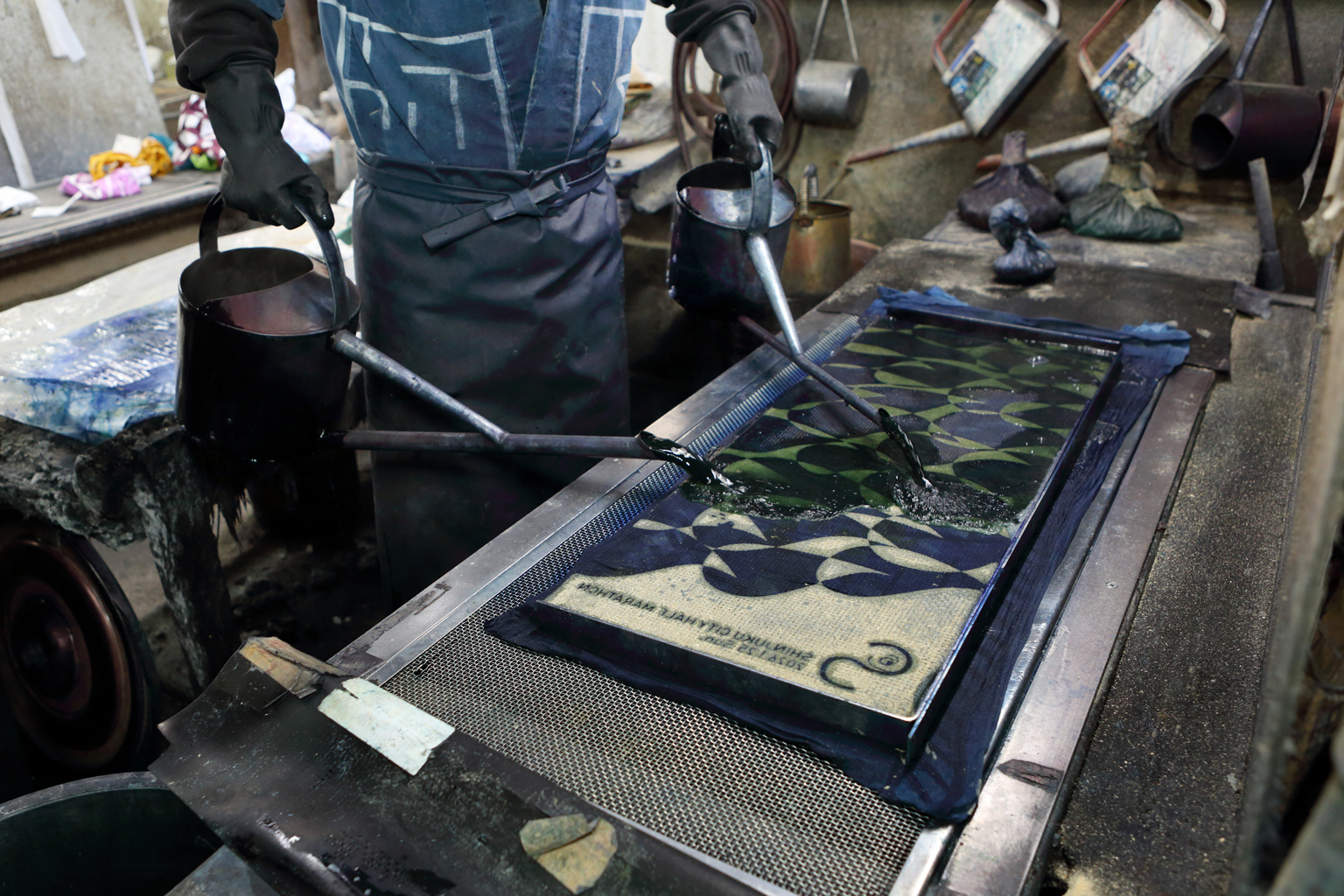

「型付」が終わると、次は「染色」へ。蛇腹に折った生地を注染台にのせ、薬缶(やかん)と呼ばれるジョウロ型の器具で染料を注ぐ。すると、糊で防染された部分以外に染料が染み込み、模様が浮かび上がる。

「紺屋(こうや)」と呼ばれる染めの作業。両手に薬缶を持ち、熱した染料を手早く均一に注ぐ。片面が終わったら、布地をひっくり返して裏側からも染める。

「少しずつ注ぐとムラになりやすいため、迷いなく一気に注ぎながらきれいに仕上げるのが職人の技量です。染料を注いだ後は団子と呼ばれる道具で生地を押し、さらに圧搾機で台の下から空気を吸引して染料を吸い取る。このひと手間をかけることで、染料が生地の芯まで浸透するのです」

染めに使う薬缶は、容量や口の太さもさまざま。広い面積を染めるときは口の太いものでたっぷりと、細かい部分は細口で丁寧に注ぐ。

一之江境川の記憶をたどる、染めの伝統と水との関係

染め終えた生地は、「水元(みずもと)」と呼ばれる水洗いの工程へ。大型の水洗機に通し、余分な染料や防染糊を完全に洗い落とす。このプロセスについて村井さんは「製品の80%がここで完成すると言ってもいいほど大事な工程」と話す。

前後に動くローラーによって、長い生地を回転させながら振り洗いする。一日でおよそ10トンもの井戸水を使用するのだそう。

水洗いを終えた手ぬぐいは脱水され、冒頭で見た工場の屋上にそびえる、高さ約15mの櫓に吊るされて天日干しされる。乾燥機を使うと熱で生地が歪むため、自然の風と太陽の力でゆっくり乾かして均一な仕上がりにするのだ。

職人が高い櫓に登り、余計なシワが入らないよう濡れた生地を整えながら吊るしていく。重力を活かし自然に垂らした状態で天日干しすることで、手染めならではの柔らかな風合いが保たれる。

乾いたら、布地を専用のロール機に通し、シワを取りながら目をきれいに整える。最後に決まった大きさにカットされ、一枚の手ぬぐいとして完成するのだ。

このように生地を染め、洗い、乾かす一連の作業を長らく支えてきたのが、この土地の豊かな水である。

「私が生まれたのは1962(昭和37)年です。当時の染工場周辺は、畑や蓮田が広がるのどかな土地でした。その頃は、工場の目の前を流れる一之江境川で職人たちが竹竿に手ぬぐいを掛け、川の中で振り洗いをしていたそうです。現在は『一之江境川親水公園』として河川が整備されたため、洗いの場は工場内に移りましたが、江戸川区内の豊富な水源を活かした井戸水を使って洗浄しています」

機械を使わず、手作業で糊や染料を洗い落とすことも。生地の縮みなどを防ぐためにお湯を使うことはできないので、真冬でも冷たい水で洗う。

染料によっては井戸水と水道水を使い分けることもあるほど、使用する水の質は発色や色の定着に影響を及ぼす。街並みは大きく変わったが、江戸川区の豊かな水は村井染工場の注染を今も支え続けている。

若き担い手たちが広げる、手ぬぐいの新たな可能性

現在、村井染工場では9名の職人が働いている。機械化が進む現代においても、通常時で1日およそ1400本、繁忙期には1600本もの生産すべてを職人の手作業で維持している。2023年10月には、注染の技法が「東京本染注染」として国の伝統的工芸品にも指定された。

全国各地から届く注文の数だけ、型紙の数も存在する。昔は「伊勢型紙」と呼ばれる和紙を張り合わせて柿渋で固めたものが主流だったが、作り手が減少した現在は合板紙に樹脂を含ませた型紙も使われている。

「コロナ禍ではお祭りやイベントが中止され、手ぬぐいの需要も激減して、週に2~3日しか工場を動かせない状況を経験しました。けれど、2023年の外出制限緩和とともに需要が一気に戻り、むしろ以前よりも忙しくなっています。その大きな要因が、インバウンド需要の高まりです」

薄くて速乾性があり、裏表なく使える注染の手ぬぐいは、海外からの観光客にとって “日本らしい実用的なお土産” として人気が広がり、工場には前にも増して多様な柄の注文が舞い込むようになったという。伝統的な和柄に加え、猫や富士山などをあしらった現代的なデザインも増え、注染の表現の幅はさらに広がっている。

村井染工場が制作してきた手ぬぐいは色も柄も多様。これまで注文を受けた手ぬぐいはすべてサンプルとして手元に残し、参照できるようにしてあるという。

注染手ぬぐいの人気が高まる一方で、存続させていくためには課題もある。道具や防染糊をはじめとする材料が、製造元の高齢化や廃業によって手に入りづらくなっているのだ。

「手ぬぐいの土台となる白生地の確保も年々難しくなっています。生地を織る工場も減っていますし、織り上がった布を白く漂白する『晒し屋』自体も全国的に少なくなっている。海外産の白生地を使う動きもあるようですが、どうしても風合いが異なってしまうんです。これは注染の組合全体で今後の対策を考えなくてはいけない重要な問題です」

次の世代にどうやって伝統をつないでいくか。そこには課題もあるが、希望もある。近年はイベントやSNSなどを通じて注染の魅力が広く知られるようになり、職人を志望する若者が以前よりも増えているのだ。かつて職人不足を解消するため、区と共同で開催した『注染実践塾』や『職人塾』から、複数の若い世代の人々が入社した。

「美術系の学生や脱サラなど職人を志す人の背景はさまざまですが、彼ら彼女らに共通するのは『手ぬぐいを染めたい』という強い熱意です。やる気があるので技術の習得も早く、なかには通常なら5年かかる技術を3年で身につけた職人もいます。近年は女性の応募が増えており、うちでも3名の女性職人が活躍しています。他の染工場でも若手が増えているようですし、職人といえば年寄りばかりという時代ではなくなってきましたね」

村井さんの次男である改さんも、その流れの中にいる。現在31歳。大学在学中から家業を継ぐ決意を固め、卒業後すぐに村井染工場に入社。今では型付から染色までを幅広く任される重要な戦力となっている。

生地巻き機で手ぬぐいを巻く村井改(かい)さん。両手で適度に生地を引っぱりながら巻くことで、天日干しした手ぬぐいのシワを伸ばしていく。

「私の代で村井染工場も終わりかもしれないと思っていたので、まさか継いでくれるとは。嬉しいですね。注染は全世界を探しても日本にしかない技法です。先人から受け継いだ技術を、これからも伝承していきたい」

一之江境川で手ぬぐいを洗っていた時代から、水と共に歩んできた江戸川の染色業は、若い力を得て新たな時代へと着実に歩みを進めている。

Writing 木内アキ

Photo 竹下アキコ

事業者のご紹介

1936(昭和11)年に東小松川で創業、1939年に江戸川区一之江へ移転。以来、三代にわたって注染技法による手ぬぐいの染色を続けている。現在は三代目・村井光寿さん(63歳、東京都伝統工芸士)が代表を務め、9名の職人と共に月間およそ2900反(3万本程度)の手ぬぐいを生産。伝統を守りながら、若い世代の育成にも力を入れている。

・村井染工場

・東京都江戸川区一之江6-17-27